「AIって難しそう…」「私のような年配者には複雑すぎるのでは?」と感じていませんか?実はAIは、若い世代だけのものではありません。50代、60代の方々こそ、長年培った知恵と組み合わせることで、AIを強力な味方にすることができるのです。

AI技術は難解なコンピュータサイエンスのように思えるかもしれませんが、実際には「賢い秘書」のように使える便利なツールです。正しい接し方さえ知っていれば、複雑な専門知識がなくても、日常生活をより豊かに、便利にしてくれます。

この記事では、年配の方々が誰の手も借りずに、AIを自分の力で活用するための具体的な方法をご紹介します。ご自身のペースで少しずつ試してみることで、想像以上に便利で楽しいAIの世界が広がっていくでしょう。

本記事でわかること

- 年配者がAIを使う際の基本的な考え方

- AIに上手に指示を出すためのポイント

- 段階的に質問して欲しい答えを引き出す方法

- 日常生活で役立つAIの具体的な活用例

- トラブルが起きたときの対処法と改善のコツ

AIと年配者の意外な相性の良さ

AIの利用に年齢は関係ない

AIに関する一般的な誤解として、「若い世代向けの技術」というイメージがあります。しかし、実際のデータはそれを覆しています。総務省の調査によれば、60歳以上のAI利用者の満足度は各年代の中でも上位に位置しており、特に「生活の質の向上」という点で高い評価を得ています。

なぜなら、AIは基本的に「会話」によって操作するツールだからです。複雑なボタン操作や画面の切り替えは必要なく、質問や指示を言葉で伝えるだけで使うことができます。キーボード入力が苦手な方でも、最近は音声入力機能が充実しているため、話しかけるだけで指示を出せるサービスも増えています。

年配者が直面する一般的なAI利用の課題

AIを使い始める際に、年配の方々が感じやすい不安や障壁には主に以下のようなものがあります:

- 技術的な不安:「難しい操作を覚えられるだろうか」

- 効果への疑問:「本当に役に立つのだろうか」

- セキュリティの心配:「個人情報は大丈夫だろうか」

- 依存への懸念:「頼りすぎると自分の能力が低下するのでは」

これらの不安は理解できるものですが、適切な知識と少しの実践で解消できるものがほとんどです。実際、私の75歳の父は、最初は「そんな新しいものは使えない」と言っていましたが、孫の写真を整理するためにAIを使ってみたところ、今では毎日のように天気予報や健康情報の確認にAIを活用しています。

AIを理解するための基本知識

AIとは結局何なのか?簡単な説明

AIとは「Artificial Intelligence(人工知能)」の略で、人間のように「考える」「学習する」「判断する」能力を持つコンピュータシステムのことです。しかし、難しく考える必要はありません。日常生活で使うAIは、基本的には「とても賢いアシスタント」と考えれば良いのです。

AIにできることは主に以下の3つです:

- 質問に答える:知識や情報を提供する

- 作業を手伝う:文章作成、情報整理、スケジュール管理など

- アイデアを出す:新しい視点や選択肢を提案する

このようなAIを使うためには特別なスキルは必要ありません。日常会話ができる方なら誰でも使いこなせるのです。

AIを使う際の重要なマインドセット

AIを効果的に活用するために持っておきたい心構えがあります:

- AIはツールである:完璧な答えを出す魔法の箱ではなく、あくまで道具です

- 試行錯誤が大切:最初は上手くいかなくても、繰り返し使ううちに使いこなせるようになります

- 自分の判断を大切に:AIの回答は常に批判的に検討し、最終判断は自分で行いましょう

特に年配の方々は、長年の経験と知恵というかけがえのない財産をお持ちです。AIの情報と自分の経験を組み合わせることで、若い世代にはない深みのある判断ができるのです。

AIを効果的に使いこなすための具体的方法

ステップ1:明確な指示を出す技術

AIを使いこなす第一歩は、明確な指示の出し方を学ぶことです。漠然とした質問よりも、具体的な指示の方が格段に良い結果を得られます。

基本的なポイント:

- 具体的に何をしてほしいか伝える 「何か面白いことを教えて」より「60代の男性が楽しめる東京の観光スポットを3つ教えて」の方が良い

- 情報は詳しく提供する 「健康的な食事について教えて」より「高血圧の60代男性に適した朝食のメニューを教えて」の方が的確な回答を得られる

- 目的や背景も伝える 「なぜこの情報が必要なのか」を伝えると、より役立つ回答が得られることが多い

実践例: 悪い例:「旅行について教えて」 良い例:「来月、静岡に3泊4日の旅行を計画しています。杖を使う70代の母と一緒なので、あまり歩かなくても楽しめる観光スポットを3つほど教えてください。温泉も入りたいです」

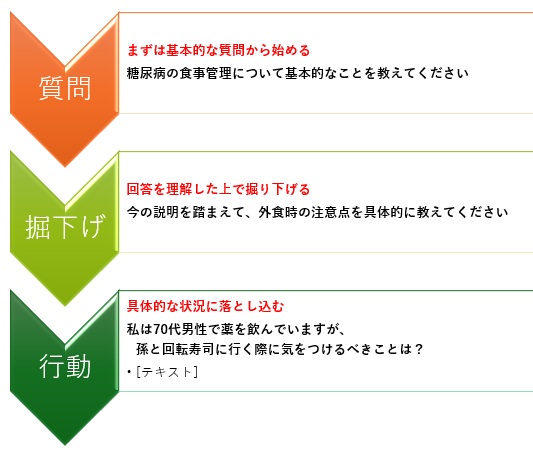

ステップ2:段階的に質問する方法

複雑な内容や詳細な情報が必要な場合は、一度にすべてを聞くのではなく、段階的に質問していくのが効果的です。

段階的質問のコツ:

- まずは基本的な質問から始める 「糖尿病の食事管理について基本的なことを教えてください」

- 回答を理解した上で掘り下げる 「今の説明を踏まえて、外食時の注意点を具体的に教えてください」

- 具体的な状況に落とし込む 「私は70代男性で薬を飲んでいますが、孫と回転寿司に行く際に気をつけるべきことは?」

この方法を使うと、自分のペースで理解を深めながら、必要な情報を得ることができます。

<!– ここに段階的質問の流れを示した図解を挿入 –>

ステップ3:様々な使い方を試してみる

AIの可能性を広げるには、色々な使い方を試してみることが大切です。以下は年配の方に特に役立つ使い方の例です:

日常生活でのAI活用例:

- 健康管理の相談相手:症状の初期確認や健康維持のアドバイス

- 趣味の発展:園芸のコツ、読書の新しいジャンル発見、料理レシピの提案

- 家族とのコミュニケーション:孫へのメールや手紙の文案作成

- 生活の知恵袋:家事の効率化、節約術、住まいのメンテナンス方法

- 学びのサポート:新しい知識や技術の基本を理解する手助け

アイデアの引き出しとしてAIを活用することで、日常生活が豊かになり、新たな可能性が広がります。

よくある問題とその解決法

問題1:AIの回答が満足できない場合

AIからの回答が期待通りでない場合は、以下の対処法を試してみましょう:

- フィードバックを伝える 「もう少し具体的な例が欲しい」「簡単な言葉で説明してほしい」など

- 質問を言い換える 異なる角度から同じ内容を質問してみる

- 情報を追加する 「私は〇〇が苦手です」「〇〇という状況です」など、より具体的な背景を伝える

実践例: 満足できない回答の場合:「この回答は専門用語が多くて理解しづらいです。70代の素人にもわかるように、もっと簡単な言葉で説明してもらえますか?」

問題2:技術的な操作で困った場合

入力方法や操作方法で困ったときの対処法:

- 音声入力の活用 キーボード入力が苦手な場合は、スマートフォンやタブレットの音声入力機能を使う

- シンプルなインターフェースのAIを選ぶ 操作が複雑なサービスより、シンプルな対話型AIを選ぶ

- 初期設定は家族に手伝ってもらう 最初の設定だけ済ませば、あとの使用は比較的簡単なことが多い

<!– ここに音声入力の使い方を示した画像を挿入 –>

実践のためのヒントやコツ

効率よく使いこなすテクニック

AIをより効果的に活用するための実践的なコツをご紹介します:

- 定期的に使う習慣をつける 例:毎朝のニュースチェックや天気確認をAIに尋ねる習慣をつける

- 成功体験を記録する うまくいった質問や指示を書き留めておき、次回に活用する

- 一度に完璧を求めない 少しずつできることを増やしていく姿勢が長続きのコツ

AIを使う際の注意すべきポイント

AIを安全に活用するために気をつけたいことがあります:

- 個人情報の扱い 実名、住所、電話番号、銀行情報などの重要な個人情報は入力しない

- 情報の確認 AIが提供する情報は必ず他の情報源と照らし合わせる(特に健康や法律の情報)

- 依存しすぎない AIはあくまでツールであり、最終的な判断は自分で行う

この点に注意しながら活用すれば、AIは安全で役立つ道具になります。

実際の活用事例

成功事例1:料理レパートリーを広げた68歳の男性

長年、妻任せだった食事作りを、妻の入院をきっかけに自分でするようになった佐藤さん(68歳)。しかし、レパートリーが少なく困っていました。

AIを活用して「初心者でも作れる簡単料理」「電子レンジだけで作れるおかず」などと質問することで、調理法のバリエーションを増やすことができました。特に「冷蔵庫に〇〇と△△があるけど、何か作れる?」という質問が役立ったそうです。

現在では週3回は自分で料理を作り、妻の退院後も二人で台所に立つ新しい楽しみを見つけました。

成功事例2:趣味の園芸で困りごとを解決した72歳の女性

ガーデニングが趣味の田中さん(72歳)は、植物の病気や害虫対策に悩んでいました。園芸店まで行くのも一苦労で、適切なアドバイスをもらう機会も限られていました。

AIに「バラの葉に黒い斑点があります」「チューリップの球根の保存方法は?」など具体的に質問することで、迅速に対処法を知ることができるようになりました。写真を見せられるサービスでは、より正確な診断も可能になっています。

「まるで24時間いつでも相談できる園芸の専門家がいるようで心強い」と田中さんは言います。

よくある質問

質問1:AIは本当に使いこなせるようになりますか?

はい、年齢に関係なく使いこなせるようになります。実際、総務省の調査では60代以上のAI利用者の約75%が「初めは難しいと思ったが、使っているうちに慣れた」と回答しています。

大切なのは、小さな成功体験を積み重ねることです。最初は天気を聞いたり、簡単な質問をしたりするところから始めて、徐々に複雑な使い方に挑戦してみましょう。一度コツをつかめば、驚くほど使いこなせるようになります。

質問2:AIに頼りすぎると自分の能力が低下しませんか?

これは多くの方が懸念される点ですが、適切に使えば逆に能力を拡張できます。電卓が計算能力を奪うのではなく、より複雑な問題に取り組む時間を生み出すのと同じです。

AIを「考えの整理を手伝ってくれるツール」と捉え、最終的な判断は自分で行うという姿勢が大切です。AIが提案した情報やアイデアを批判的に検討することで、むしろ思考力を鍛えることができるでしょう。

まとめ:AIとともに豊かな人生を歩むために

AIは難解なテクノロジーではなく、私たち年配世代の強い味方になり得るツールです。長年の人生経験と知恵を持つ50代、60代だからこそ、AIを賢く使いこなせる可能性を秘めています。

この記事でご紹介した方法を参考に、まずは小さな一歩から始めてみてください:

- 明確な指示を出す練習をしましょう

- 段階的に質問する方法を試してみましょう

- 日常生活の小さな疑問や困りごとをAIに尋ねてみましょう

AIは使えば使うほど、使い方がわかるようになります。最初は不完全な回答でも、フィードバックを重ねることで、次第にあなた専用のアシスタントに育っていくでしょう。

若い世代はテクノロジーに慣れているかもしれませんが、私たち年配世代には人生の知恵という大きな武器があります。その知恵とAIを組み合わせれば、より豊かで便利な生活を送れるはずです。

さあ、今日から一緒にAIの可能性を探ってみませんか?